インプラント・入れ歯・ブリッジの違いとは?歯科医が選び方と費用・寿命を徹底解説

- 2025年11月12日

- その他

目次

はじめに

歯を失ったとき、多くの方が「インプラント」「ブリッジ」「入れ歯」のどれを選ぶべきか迷われます。

見た目や噛み心地、費用や寿命など、判断材料はさまざまですが、実際にはお口の状態によって最適な治療法が異なります。

本記事では、それぞれの治療法の特徴と選び方の基準を、歯科医の立場からわかりやすく解説します。

なお、インプラントの詳細なリスク因子(全身疾患や喫煙など)は専門的内容となるため、今回は概要にとどめ、別の機会に詳しくご紹介します。

3つの治療法の基本構造と特徴

まずは、それぞれの治療法がどのように歯を補うのかを簡単に整理しましょう。

・インプラント:顎の骨に人工の歯根(インプラント体)を埋め込み、その上に人工の歯を装着します。周囲の歯を削る必要がなく、天然歯に近い感覚で噛めるのが特徴です。

・ブリッジ:失った歯の両隣を削り、橋を架けるように人工歯を連結して固定します。外科的処置が不要で治療期間が短い点がメリットですが、支えとなる歯に負担がかかります。

・部分入れ歯:歯ぐきの上に人工の歯をのせ、残っている歯に金属の留金(クラスプ)をかけて支える取り外し式の装置です。対応範囲が広い一方、装着感や見た目に違和感を覚える方もいます。

それぞれ「何を支えにするか(骨・隣の歯・歯ぐき)」が異なり、これが寿命や快適さを大きく左右します。

選択の前に確認すべき3つの基準

① 欠損の位置と形態

歯を失った部分の位置によって、選択できる治療法は変わります。

・中間欠損:左右の歯の間が1本分以上抜けている状態。ブリッジ・インプラント・入れ歯のすべてが候補となります。

・遊離端欠損:歯列の一番後ろの歯が抜けており、その奥に歯がない状態。ブリッジでは支える歯が存在しないため、ブリッジは適応外です。この場合は、インプラントか入れ歯が選択肢になります。

② 欠損の隣の歯の状態

隣の歯が健康で、神経も生きている場合は削らない方が望ましいため、インプラントが第一選択となります。

一方、すでに被せ物をしている歯が隣にある場合は、ブリッジでも歯への負担が少なく済みます。

ただし、支えとなる歯に過度な負担がかかると、歯の破折やむし歯の再発リスクが高まる点には注意が必要です。

③ 骨の状態

インプラント治療では、人工歯根を支える骨の量と質が非常に重要です。

CT撮影によって骨量を確認し、

・そのままインプラントが可能なのか

・骨を増やす「骨増生」が必要なのか

・他の方法を選ぶのか

を判断します。

また、インプラントの場合は全身疾患(糖尿病、心疾患など)や喫煙、清掃状態などのリスク評価も不可欠です。

ブリッジを選ぶべきケースと注意点

ブリッジは中間欠損にのみ適応します。両隣にしっかりとした歯が残っていることが条件です。

・すでに両隣の歯が被せ物をしている場合:歯を削るダメージが少なく、ブリッジが適しています。

・両隣の歯が健康で神経のある歯の場合:削ることで歯の寿命を縮める可能性があるため慎重な判断が必要です。

・神経をとった歯(失活歯)を支台にすると、歯根破折のリスクが高まります。

治療期間が短く、外科手術を避けたい方にはメリットがありますが、支えとなる歯の負担増は避けられません。

また、ブリッジの下部は歯ブラシが届きにくく、歯間ブラシやフロススレッダーを使った特有のお手入れが必要です。

ただし、定期的に歯科衛生士によるメインテナンスを受けていれば、清掃の仕方を学ぶことで十分に清潔を保つことができます。

保険ブリッジと自費ブリッジ(ジルコニア)の違い

・保険ブリッジ:金属製で安価ですが、表面に細かな傷がつきやすく、そこにむし歯菌や歯周病菌が付着します。長期的には再治療になるケースも多いです。

・自費ブリッジ(ジルコニア):硬くて滑沢な素材で、天然歯よりも菌が付きにくい特性があります。見た目も自然で、むし歯・歯周病を防ぎたい方に適しています。ただし、3本分の費用が必要で、インプラントと近い価格帯になります。

支台歯の状態によって、ブリッジが適しているかどうかの判断が分かれます。

隣の歯がすでに被せ物で、神経もある場合は、治療期間が短く外科処置を避けられるブリッジが良い選択肢となることもあります。

インプラントが適しているケースと注意点

遊離端欠損や、両隣の歯が健康な場合は、インプラントが第一選択です。

周囲の歯を削らずに済み、天然歯に近い感覚で噛むことができます。

ただし、インプラントの成否を左右するのは骨の状態です。

CTで骨量を確認し、十分な骨があればそのまま埋入、骨が足りない場合は骨増生(骨を補う手術)を行います。

インプラントの最大の注意点は「インプラント周囲炎」。

これは歯周病と同様に、清掃不良によって骨が吸収し、インプラントが揺れてくる病気です。

確立された治療法がなく、場合によっては除去が必要になるため、発症させないことが何より重要です。

当院では、最終的な被せ物を作る前に一度「仮歯」で生活してもらい、

実際に清掃しやすい形態かどうかを確認します。

そのうえで、お手入れしやすい形状のジルコニア製人工歯を装着します。

また、正しいケアを続けるためには歯科衛生士のサポート体制が欠かせません。

「インプラントが上手な医院」や「インプラント症例が多い医院」よりも、「衛生士と連携してメインテナンスを行える医院」を選ぶことが、長期安定のカギとなります。

入れ歯(部分床義歯)を選ぶ場合の考え方

部分入れ歯は、幅広い欠損に対応できる柔軟な治療法です。

保険・自費いずれも基本構造は似ていますが、審美性や装着感に違いがあります。

・保険の入れ歯:金属の留金が目立つことがあり、特に前歯部分では審美性が低下します。

・自費の入れ歯:歯ぐきの色に合わせた素材を使用し、目立ちにくく快適な装着感を得やすいです。

メリットは、削る量が少なく治療の対応範囲が広いこと。

デメリットは、噛む力が天然歯の約3割程度にとどまる点です。

特に遊離端欠損では入れ歯が沈み込む動きをするため、しっかり噛みにくいことがあります。

また、入れ歯は経年劣化を起こすため、数年ごとに調整や作り直しが必要です。

一方で、インプラント治療前の「仮の補綴装置」として一時的に使用するケースもあります。

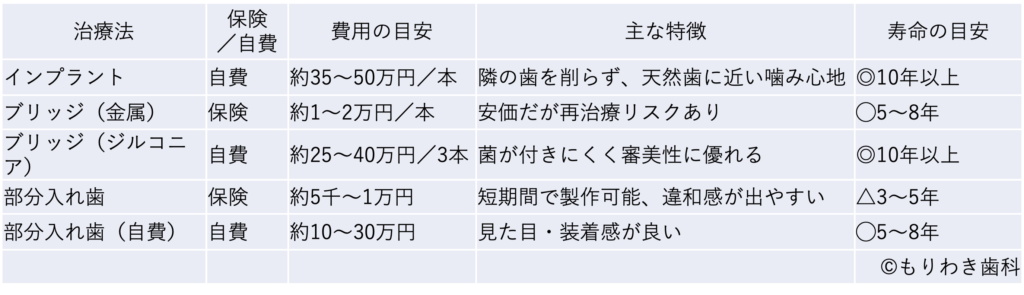

費用と寿命の比較

メインテナンスの重要性

どの治療法も、「お手入れのしやすさと継続性」が寿命を左右します。

-

ブリッジ:歯間ブラシで支台歯の下を清掃

-

インプラント:インプラント周囲炎予防のため、専門的クリーニングが必須

-

入れ歯:毎日の洗浄と定期的な調整が欠かせない

医院でのプロケアと自宅でのセルフケアを両立することで、快適さと長持ちを両立できます。

まとめ:後悔しない選び方のために

治療法を選ぶ際は、

-

欠損形態(中間欠損か遊離端欠損か)

-

隣の歯の状態(健康か、被せ物があるか)

-

骨の状態(CTによる診査)

の3点を軸に考えることが大切です。

短期的な費用ではなく、「10年後に健康な歯を残せるか」という視点で判断しましょう。

また、治療の技術だけでなく、歯科衛生士と連携したメインテナンス体制が整っている医院を選ぶことが、将来の後悔を防ぐ最大のポイントです。