歯がしみるときの対処法とは?

- 2025年8月3日

- その他

目次|歯がしみるときの対処法とは?

-

3-1. 自宅でできるセルフケア

3-2. 歯科医院での治療法

-

Q1. 知覚過敏は自然に治りますか?

Q2. 歯がしみる=虫歯ですか?

Q3. どんな歯みがき粉を使えばいいですか?

はじめに:こんなお悩み、ありませんか?

夏の暑い日に冷たいアイスを食べたとき、歯が「キーン」としみた経験はありませんか?

多くの方が、「むし歯かな?」「そのうち治るだろう」と様子を見ることが多いかもしれません。しかし、しみる症状の背景にはさまざまな原因が潜んでおり、適切な対処を怠ると、歯や歯ぐきのダメージが進行することもあります。

本コラムでは、歯がしみる主な原因とその見分け方、自宅でできるセルフケア、歯科医院での専門的な治療方法まで、歯科医師の視点からわかりやすく解説します。あなたの症状が一時的なものか、それとも治療が必要なものかを判断するための参考になれば幸いです。

なぜ歯がしみるの?4つの主な原因

1. エナメル質のすり減りや損傷

歯の表面を覆うエナメル質が、強いブラッシングや歯ぎしり、酸性の飲食物などによってすり減ると、その内側の象牙質が露出します。象牙質は外部からの刺激(冷たい、熱い、甘い)に対して非常に敏感なため、しみる症状が出やすくなります。

2. 歯ぐきの退縮(歯肉退縮)

加齢や歯周病により歯ぐきが下がると、歯の根元(=歯根)が露出しやすくなります。歯根の表面は象牙質で構成されており、これもまた刺激に敏感です。特に歯周病が進行すると、歯を支えている骨が減って、これにあわせて歯ぐきも下がってしまいます。

3. むし歯

むし歯が進行してエナメル質を溶かし、象牙質にまで達すると、冷たい刺激・温かい刺激でしみるようになります。さらに深く進むと神経に達し、熱いもので痛みが出たり、何もしなくてもズキズキするような症状が現れます。むし歯は歯と歯の間にできやすく、そのようなむし歯はレントゲン検査をしなければ発見できないことが多いです。

4. 歯科治療後の一時的な刺激

むし歯治療や歯石除去、メインテナンスのあとに一時的にしみることがあります。多くは一過性の反応で、通常は時間の経過とともに自然に落ち着きます。ただし、痛みが長引く場合は再受診が必要です。特に、神経の近くまで進行した深いむし歯を治療した後は、症状が長引いたり、悪化することがあります。

歯がしみるときの対処法

自宅でできるセルフケア

1. 知覚過敏用の歯みがき粉を使う

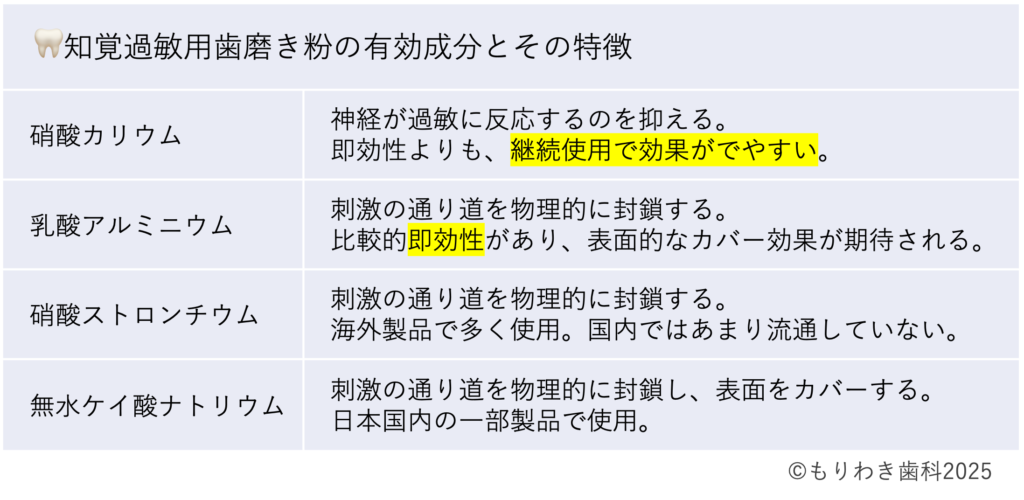

硝酸カリウム、乳酸アルミニウムなどの成分が含まれているものがおすすめです。成分ごとの効果を表にまとめましたので参考にしてください。どの成分が合うかは原因によって異なる場合や個人差があるため、いくつか試してみるのもよいでしょう。ただし、むし歯予防の観点から、必ずフッ素入りの歯磨き粉を選んでください。

2. やさしいブラッシングを意識する

力を入れすぎた磨き方は歯や歯ぐきを傷つけ、症状を悪化させることがあります。歯ブラシはペンを持つ様な持ち方で、細かく振動させるように磨くのが基本です。歯ブラシをグーで握るとかなり力が入ってしまうので避けましょう。言葉だけでは分かりづらい部分もあるかと思いますので、歯科衛生士さんに聞いてみることをおすすめします。

3. 研磨剤の少ない歯みがき粉を選ぶ

歯の摩耗を抑えるには、研磨剤の配合が少ないもの、もしくは無配合の製品を使いましょう。ただし、研磨剤が無配合の歯磨き粉は、プラーク(=むし歯菌や歯周病菌を含んだ菌の塊)を除去する力が下がるので注意が必要です。当院では、メインテナンスの際に「染め出し」を行なっていますので、普段のお手入れでプラークが落ちているかどうか確認できます。

4. 歯ぎしり・くいしばりのコントロール

無意識のくいしばりや歯ぎしりも原因になります。くいしばりや歯ぎしりをしている自覚がある、または他人から指摘されたことがある人は注意が必要です。日中は「上下の歯を接触させない」ことを意識してください。

また、就寝時にはマウスピースの使用が勧められる場合もあります。マウスピースは市販のものもありますが、違和感の強いものが多いようです。歯科医院で作製するものはオーダーメイドになりますので、フィット感や違和感の少なさでメリットがあります。(当院の場合は保険内で作製しています。)

5. 酸性の食べ物・飲み物を控える

酸性が強い飲食物は、歯の表面のエナメル質を溶かし、知覚過敏を誘発することがあります。例えば、炭酸飲料やスポーツドリンク、フルーツジュース、黒酢ドリンク、エナジードリンク、ワイン・ビール(特に白ワイン)などの飲み物、柑橘類(レモンなど)、酢を多く使う料理(酢の物、ピクルス)などです。これらの飲食物を頻繁に摂取してしまう方は気をつけましょう。具体的には、摂取する頻度を下げたり、摂取した後にお水やお茶で口をゆすぐようにしましょう。

歯科医院での治療法

1. 知覚過敏用薬剤の塗布

歯の表面にバリアを張るようなイメージで、薬剤を塗布します。象牙細管と言われる「刺激の通り道」を封鎖し、刺激を遮断することで症状を軽減します。複数回の塗布で効果が高まることもあります。処置自体は3分程度ですぐに終わりますが、症状が強い場合には、麻酔が必要なこともあります。

2. ボンディング材でのコーティング

歯科用樹脂で歯の表面をコーティングすることで、すり減って露出した象牙質を保護します。コーティング時に歯の表面を乾燥させる必要があり、しみる症状が強い場合には麻酔がすることがあります。

3. 露出部分の補修

歯ぐきの境目が大きく削れている場合、むし歯治療にも使われるレジン(合成樹脂)で修復することで、しみる原因を物理的に遮断できます。なお、レジンは性質上、取れてしまったりすり減ってしまうことがあります。その際には再度補修することになります。

4. 神経の処置(最終手段)

まれに、あらゆる治療をしても改善せず、激しい痛みが続く場合には、歯の神経を取る「根管治療」が必要になることも。ただしこれは歯の寿命を短くする可能性があるため、慎重な判断が求められます。神経の状態の検査やレントゲン検査が必要となることが多いです。

よくあるご質問(Q&A)

Q1:知覚過敏は自然に治りますか?

A:一時的なものであれば自然に改善することもありますが、原因を放置すると再発することも。症状が弱くとも、歯科医院で相談されることをおすすめします。

Q2:歯がしみる=むし歯ですか?

A:必ずしもむし歯とは限りません。知覚過敏や歯肉退縮などの、むし歯以外の原因も多くあります。レントゲンなどの診査によって正確に判断します。

Q3:どんな歯みがき粉を使えばいいですか?

A:シュミテクトなどの市販されている知覚過敏用歯みがき粉が、手に入れやすくおすすめです。製品によって有効成分が異なります。2〜4週間継続して使用すると効果を得られることが多いです。使ってみて改善しないようであれば、別の成分が配合されたものを試してみましょう。代表的な有効成分は3~4種類程度ありますので、どれを選べば良いか迷う場合は、医院でお気軽にご相談ください。

まとめ:しみる症状が続くなら、早めの相談を

✔︎ 原因を知るには、歯科医院でのレントゲン検査などが必要

✔︎ 知覚過敏用の歯磨き粉が合うかどうかは、有効成分で見極める

✔︎ 歯科医院でしかできない処置方法がある

歯がしみるという症状には、日常生活での摩耗からむし歯・歯周病まで、さまざまな原因が関係しています。「放っておいてもそのうち治るだろう」と軽視せず、少しでも違和感を感じたら早めに歯科医院で相談しましょう。

症状の原因を正しく見極め、適切なケアを行うことで、あなたの歯を長く健康に保つことができます。

監修:もりわき歯科 院長 森脇 一都(歯科医師)

兵庫県芦屋市にて「予防で歯を守る」診療を実践。

スウェーデン式の予防歯科に基づき、プラークコントロール支援・個別リスク評価・長期メインテナンスを行っている。むし歯に関する誤解を解き、誰でも簡単にできる予防法や対処法について情報発信を行っている。